聊聊福州大漆的几个故事平潭福州

第一个故事

19世纪末的一天,一艘从中国返程的英国货船像树叶般飘摇在怒吼的海浪里。不久,船沉入水底。

两年后,当初从船上死里逃生的一位英国商人花重金雇打捞队来到这里。

730天来,让他无法割舍的,是沉睡在水底的一对来自福州的金灿灿的花瓶。

当花瓶浮出水面时,在场的人震惊了,尽管在水底沉睡两年,花瓶依旧灿烂如新,为什么海水的腐蚀性对它们不起作用?

回国后,这消息很快传开,夺目的色彩让世界另一端的人们知道了福州这个地名。

第二个故事

清朝乾隆年间,福州一位叫沈绍安的漆匠在一座庙里仔细地帮人修补着破旧牌匾,这是他几个月来为数不多的生意。

突然,几片从匾额里破落出来的麻布引起了他的注意,虽然周围的木头已经腐朽,但麻布上漆块依然很坚硬,更重要的是,这种材料很轻。

几番研究后,沈绍安终于想起了一种叫“夹苎”的传统工艺,经过潜心钻研,福州脱胎漆器技艺终于诞生,他也开设了自己的漆器店。

第三个故事

1958年,新中国第一辆轿车“东风”正在紧张研制中,为了体现“中国造”,工程师们被要求使用中国传统技艺装饰车辆。

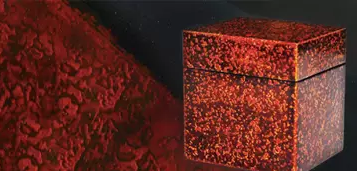

大家反复试验,最终决定请福州的脱胎漆器艺术家用传统的“赤宝砂”髹饰法来装饰。后来,第一批正式生产的红旗轿车的窗框和仪表盘,都能见到“赤宝砂”的身影。

第四个故事

1959年,人民大会堂,餐后,周恩来总理与各国友人欢笑着走近一对一人高的“铜狮子”。

总理微笑着说:“你们相不相信我能抬起这只铜狮子?”诧异的目光齐刷刷朝总理投来。话音刚落,总理伸手,铜狮底座微微翘起,众人瞠目。

“这不是铜狮子,这是福州的脱胎漆器!”总理得意地笑道。

“视之九鼎兀,举之一羽轻”,有金属的外表却轻巧异常,郭沫若对福州脱胎漆器的特点如此评价。

第五个故事

正是这独一无二的特点,成就了漆器与国宝级青铜器的一段姻缘。

后母戊鼎(旧称司母戊鼎)是中国迄今出土的最大青铜鼎,可谓“镇国之宝”。如何复制大鼎,成了摆在专家面前的难题。以青铜复制太重,以木头复制,又无法做出青铜的质感。

反复思量,专家认为只有福州的脱胎漆器髹饰技艺最合适。很快,作为近代漆器艺术奠基人之一的李芝卿带领团队受命。

巨大的体量,对于脱胎漆器而言完全不成问题,复制大鼎表面的饕餮纹样,也能用传统髹饰技法仿制。最终的成品以假乱真,让各地专家叹服。

1915篇文章